やまはち

やまはち皆さんこんにちは、やまはちです!

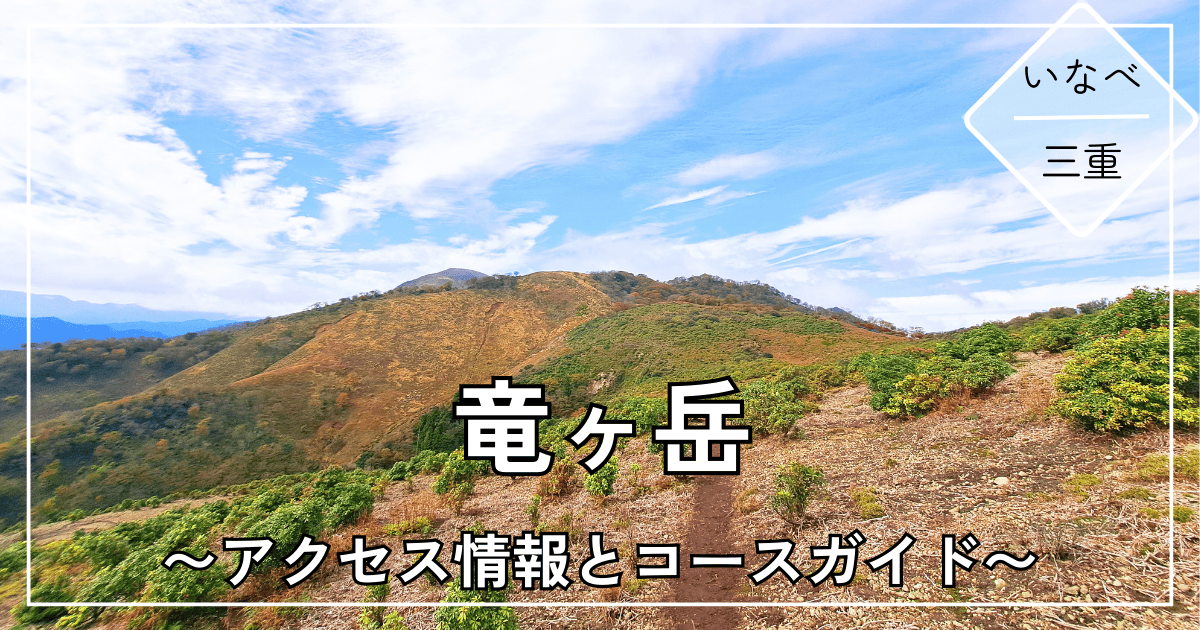

「自然に囲まれながら心身をリフレッシュしたい」、「週末にちょっとした達成感を味わいたい」という方におすすめなのが三重県の竜ヶ岳。

山頂からの大パノラマで味わう爽快感や、自然が織りなす美しい景色は、日々の疲れを忘れさせてくれる特別な体験がありました。

この記事では宇賀渓谷から安全に竜ヶ岳を楽しむためのルート情報と準備ポイントを実際の体験を含めて詳しく解説します。

寒さを楽しめる快適な冬山歩きへ

あなたも冬の登山で「寒さが怖い」や「装備が不安」と感じていませんか?

でも大丈夫。

正しい装備を知り、手に入れるだけであなたの冬の山歩きは劇的に変わります。

- 雪景色を楽しみながら、汗冷えせずに最後まで気持ちよく歩ける

- 風が吹いても体温をしっかりキープ

- 滑りにくい装備で転倒の不安が減り、安心して絶景を楽しめる

こうした快適な体験が特別な準備をしなくても、手軽な低山で叶うのです。

「冬の登山=ツラい」を卒業して、寒さを楽しめる登山ライフを始めましょう!

\出発前にチェック!寒さ対策の服装ポイントをわかりやすく解説!/

- 秋の絶景登山を楽しみたい方

- 初心者〜中級者の登山者

- 季節ごとの登山を楽しみたい方

- 自然の中でリフレッシュしたい方

- 駐車場、アクセスなど基本情報を知りたい方

竜ヶ岳の見どころ

特徴的な笹原と四季折々の景色が楽しめる山で初心者から上級者まで幅広い登山者に人気があります

山頂からの眺望や、ルート途中の自然の魅力が訪れる人々を引きつけます。

山頂では景色を楽しみながらのランチがおすすめ。

お湯を持って行けば、温かいカップラーメンやスープで体を温めることができるので疲れが一気に癒されるでしょう。

以下に竜ヶ岳の基本情報をまとめました。

- 標高:1,099m

- 所在地:三重県いなべ市(鈴鹿山脈)

- 山の特徴:竜ヶ岳は鈴鹿山脈の一部で四季折々の自然の変化を楽しめる山として有名です。

- 難易度:初心者から中級者向け。

比較的アクセスが良いのと登山道も整備されているため、安全に登れる山です。

【絶景スポット!】笹原の広がる稜線

山頂付近には一面に笹原が広がり、春から夏にかけては鮮やかな新緑の絨毯が目を楽しませてくれます。

そして、秋になると笹原は黄金色に染まり、山全体が光を浴びて輝くような絶景が広がります。

この開放感あふれる稜線は竜ヶ岳ならではの特徴的な景観で、他の山では味わえない特別な魅力を感じられるでしょう!

広がる空と草原のコントラストが、訪れる人々を癒しと感動で包み込みます。

【癒しスポット!】魚止滝

三重県菰野町に位置し、鈴鹿山脈の朝明渓谷(あさけけいこく)エリアにある美しい滝で水源から流れる清流が特徴。

滝壺まで落ちる水の勢いと透明度の高い水が美しく、見ているだけで心が癒されました!

周囲を覆う木々が四季折々の表情を見せ、春の新緑、夏の涼しげな雰囲気、秋の紅葉、冬の雪化粧など、いつ訪れても異なる魅力を感じられます。

自然の中で心をリフレッシュしたい方にはぜひ訪れてほしいおすすめのスポットです!

〒511-0266 三重県いなべ市大安町石榑南

竜ヶ岳へのコース紹介とアクセス情報

稜線歩きにぴったりのコース (所要時間:約6時間20分)

竜ヶ岳へ登山 / ヤマハチさんの竜ヶ岳(三重県いなべ市・滋賀県東近江市)の活動データ | YAMAP / ヤマップ

今回は宇賀渓谷駐車場からスタートして遠足尾根で登り、金山尾根で下山しました。

約4時間ほどで山頂に到達できるこのルートは自然を満喫するのにぴったりです。

合計所要時間:6約時間20分(休憩時間含まず)

合計距離:約9.9km

- 登り:遠足尾根

初心者にも歩きやすく、穏やかな登りが続くのが特徴です。

山の斜面に広がるブナの森や色鮮やかな紅葉を楽しみながら、ゆったりと進むことができます。

距離と時間:宇賀渓谷駐車場から山頂まで約4時間 - 下山:金山尾根

部分的に急坂や岩場があるため、少し難易度が上がりますが渓谷の景色を楽しめるコースです。

変化に富んだ景観が多く、最後まで飽きずに歩けるのが特徴的。

距離と時間:山頂から宇賀渓谷駐車場まで約2.5時間

宇賀渓谷駐車場を起点に登山をするのが定番のコース。

アクセス情報

今回は宇賀渓谷駐車場を利用しました。

駐車台数は約160台程停めることができます。

有料の駐車場で1日500円

※入場から120分は無料

〒511-0266 三重県いなべ市大安町石榑南2999−13

トイレ情報

トイレも近くにあります。

コースやアクセス情報を確認した後は装備の最終チェックをお忘れなく!

忘れ物がないか不安…。

初心者だけど何を持って行けばいいか分からない。

そんな方のために登山前に読むべきチェックリストを作成しました。

初心者にこそ読んでほしい失敗しない登山準備のコツが分かる記事はこちら!

\ お出かけ前に忘れ物で困らないようチェック! /

竜ヶ岳:登山記録

2024年11月5日の登山記録です。

駐車場でコミュニティメンバーと集合し、まずは遠足尾根の登山口へ向かいました。

始めは舗装された道を歩きます。

遠足尾根コース

歩き始めて30分ほどで「遠足尾根」の登山口に到着。

「遠足」と聞くと楽しいイメージですが、意外と登りが厳しいと聞いていたので気合いを入れて挑みます。

登山口から1時間ほど、樹林帯の道をひたすら登っていくのですが最初から急なジグザグの道が続き、早くも体力を試されます。

ようやく1時間ほどで視界が開けて尾根に出ると景色が広がって気分もリフレッシュ。

竜ヶ岳は風が強いで有名らしいですが今回は穏やかでラッキーでした!

山頂付近は気温が低かったので防寒対策はしっかりとするのがおすすめです。

尾根に出てからの登山道は急な登りと緩やかな道が交互に現れて緩急があり、飽きませんでした。

進んでいくとさらに視界が開けて竜ヶ岳の山頂が見えました。

目標が近づいた実感が湧き、また一層力が入ります!

ここから頂上までの道のりは眺めが良く最高です。

目の前に竜ヶ岳手前の小ピークが見えますがこの小ピークを超えたら山頂です。

この小ピークも急な登りで少し大変でしたが振り返ると今まで歩いてきた尾根が見渡せて、素晴らしい景色に癒やされました。

良い景色

その後、整備された木道の道を歩いて数分で簡易トイレがありました。

使用料は100円です。

扉を開けると穴の空いた椅子が置いてあり、携帯トイレを使用する形になっていました。

携帯トイレもトイレの中にあり、購入することができます。

さて山頂まであと少し!

とはいえ足元がぐちゃぐちゃしていて歩きづらい箇所もあり、最後まで気を抜かず慎重に進みました。

宇賀渓谷駐車場から約3時間30分ほどで竜ヶ岳山頂に到着!

休憩するスポットがたくさんあって良いですね!

秋の澄んだ空気の中、御在所岳や鈴鹿山脈の雄大な景色がくっきりと見え、心からの達成感が味わえます。

鹿の糞が落ちていたので座って休憩する際はご注意ください!

着いたのが12時くらいだったため、山頂で豚骨ラーメンを作って食べました。

- 焼きそば麺 一袋

- 焼き豚 適量

- 豚骨スープ 1人前

- ネギ 適量

- レタス 適量

山の上で味わう熱々のラーメンは登りの疲れを忘れさせてくれるほどの美味しさでちょっとした贅沢気分。

普段とは違う環境で食べるからこそ、シンプルな料理も格別に感じられました。

金山尾根コース

しばらくは広々とした尾根で展望も良く、また違った景色を楽しみながら下ります。

足元には十分に注意しましょう。

段々と山を下るにつれてどこかで水が流れる音が聞こえてきました。

そして、下りきった場所に「魚止滝」という看板を見つけ、登山道を外れて立ち寄ってみることにしました。

目の前に現れたのはなんとも壮大な滝。

疲れた体を癒してくれるような美しい光景に癒されました。

水も本当に綺麗です!

この場所の静けさと美しさに心が満たされ、ずっとここにいたいと感じました。

竜ヶ岳へ訪れる方にはぜひこの滝にも立ち寄っていただきたいです。

山を下りきっているのでここからは緩やかな道です。

魚止橋や丸太でできた橋を渡ると舗装された道に着き、ここから30分ほど歩くと宇賀渓谷駐車場に無事到着。

お疲れ山でした。

11月の服装と装備のポイント

竜ヶ岳の11月は冷え込みが強くなるため、防寒対策が欠かせません。

竜ヶ岳:下山後の立ち寄りスポット

アクアイグニス 片岡温泉

登山の疲れを癒すために温泉に立ち寄るのがおすすめです。

今回訪れたのは「アクアイグニス」。

広々とした露天風呂ではゆったりと温泉を楽しみながら、登山で疲れた体をじんわりと癒すことができました。

〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野4800−1

竜ヶ岳へ登山を終えて

三重県の竜ヶ岳は自然を満喫したい登山者にとって最高のスポットでした。

宇賀渓谷駐車場を起点に登りは穏やかな景観が魅力の遠足尾根コース、下山は変化に富んだ金山尾根コースを組み合わせることで竜ヶ岳の異なる表情を楽しむことができます。

山頂からは広大なパノラマビューが広がり、伊勢湾や周辺の美しい山々の絶景が思わず息を飲みました。

また山頂でのランチも格別!

秋の登山は適切な装備と時間管理が安全な登山のカギです。

日が短くなる季節なので早めのスタートと計画的な行動を心がけて秋色に染まった竜ヶ岳を存分に楽しんでください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント